(A) 적색편이: 어떤 별이 지구에서 빠른 속도로 멀어져간다면 그 별에서 나오는 빛은 파장이 길어져 실제 색깔보다 붉은색으로 보이며, 반대로 어떤 별이 지구로 빠르게 다가온다면 그 별에서 나오는 빛은 파장이 짧아져 푸른색으로 치우쳐 보이게 된다. 이것은 경적을 울리며 다가오는 기차의 경적소리(파장이 짧아져 주파수가 커져 실제보다 고음으로 들림)와 멀어져가는 기차의 경적소리(파장이 길어져 주파수가 작아져 실제보다 저음으로 들림)가 다르게 들리는 이치와 동일하다. 이를 도플러(Doppler) 효과라 부른다.

(B) 사건의 지평선: 1929년 에드윈 허블은 46개 은하들의 적색편이와 그 은하들의 거리를 측정해 그래프로 표시한 결과 은하의 멀어져가는 속도가 거리에 비례한다는 것을 발견하였다. 즉, 두 은하의 사이 거리 d와 두 은하 사이가 멀어져가는 속도 v 간에 v ~ d처럼 비례관계가 성립하고, 이를 하나의 식 v=H*d로 표기하기 위해 도입된 상수를 허블 상수라 한다. 허블상수는 약 70(Km/s)/Mpc인데, 백만 파섹 당 초속 70Km의 속도로 멀어지고 있다는 것이다. 여기서 1 파섹은 대략 3.26 광년이므로, 1억 광년 당 초속 2,100Km의 속도로 멀어진다는 것이다. 즉, 우주가 팽창한다는 것이었다.

또한, 1931년 더 멀리 있는 은하들에 대해 측정한 결과 놀랍게도 멀리 있는 은하일수록 더 빠른 속도로 멀어진다는 것인데, 그렇다면 점점 더 멀리 떨어져 있다면 언젠가는 30만 Km/s의 광속보다 더 빨리 멀어지는 상황도 발생할 것임을 추정해 볼 수 있다. 이러한 은하들은 광속보다 더 빠르게 멀어지고 있기 때문에 우리가 볼 수 없게 된다. 이것이 우리가 볼 수 있는 우주의 한계, 즉 우주론적 사건의 지평선 (cosmic event horizon) 이라고 부른다.

한편, 광속 30만Km/s를 팽창속도 2,100Km/억 광년으로 나누게 되면 약 143억년이 나오는데 (보다 정확하게는 133.7억 광년) 이것이 바로 우주의 나이가 되는 것이다. 우주가 팽창한다는 것은 아주 작았던 시작이 있었음을 의미하므로 이것이 빅뱅 우주론의 시발이다.

(C) 우주팽창(cosmic expansion):

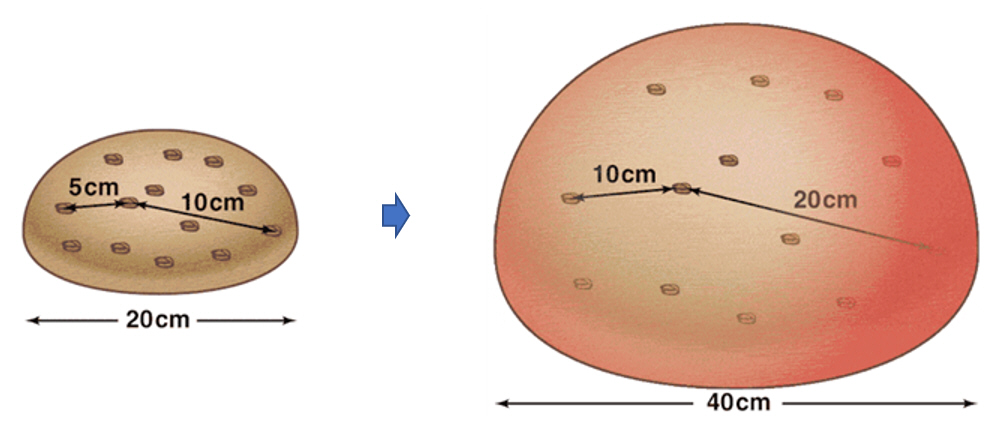

아래 그림처럼 우주 공간상의 서로 다른 두 지점 사이의 거리가 시간이 지남에 따라 증가하는 현상

우리 우주는 암흑물질(Dark Matter, 중력의 반대효과를 야기하는 미지의 물질)의 영향으로 팽창하고 있으며, 우주의 팽창에는 중심이 없으며 나에게서 멀리 떨어져있는 곳일수록 가까운 곳에 비해 상대적으로 팽창속도가 빠르다. 과거에는 단순히 은하들이 멀어지는 것으로 생각되었지만, 현재는 공간 자체가 팽창하는 것으로 이해되고 있다.

(D) 관측 가능한 우주: 현 시점에 지구에서 관측 가능한 우주의 범위 (465억 광년)

외부 은하들 중 사건의 지평선 밖에 있는데 우리가 관측할 수 있는 은하가 있는 이유는 그 은하에서 빛이 출발했을 당시에는 그 은하가 사건의 지평선 안에 있었기 때문이다. 하지만 우주가 계속해서 팽창하고 있기 때문에 해당 은하는 사건의 지평선 바깥으로 멀어지게 될 것이고 현재 그 은하에서 방출되는 빛은 영영 지구에 도착할 수 없게 된다. 따라서 우리는 그 은하의 과거 모습만 볼 수 있는 것이며, 그렇기에 관측 가능한 우주의 크기보다 사건의 지평선의 크기가 훨씬 작은 것이다.

(E) 우주의 크기:

우주의 크기를 정확하게 관측하는 것은 불가능하며 심지어 우주의 크기가 유한한지 또는 무한한지 조차 알 수 있는 방법이 없다. 단지 우리가 측정할 수 있는 한계가 465억 광년이기 때문에 총 930억 광년의 구 형태일 것으로 추측할 뿐이다. 현시점에서 우리가 관측할 수 있는 가장 멀리서 온 빛이 138억 년 전 출발하였다는 빛이고 그 빛이 우리에게 도달한 138억 광년 동안에도 우주는 계속 팽창하였으므로 그 빛이 출발한 지점과 지구 사이의 거리는 138억 광년보다 훨씬 큰 465억 광년으로 계산된다.

(F) 우주 팽창과 엔트로피: (한주환의 추론 2025.06.26)

우주의 팽창은 위 (C)에서 살펴본 바와 같이 은하와 은하, 별과 별 사이의 거리가 서로 멀어지는 것이지 별 자체의 부피가 팽창하는 것이 아니다. 이것은 마치 아래 그림에 나타낸 바와 같이 맑은 물에 잉크 방울을 떨어뜨렸을 때 잉크 색소 분자가 시간이 흐름에 따라 점점 넓게 퍼져나가는 현상과 유사하다. 즉 확산에 의해 잉크 색소가 존재하는 전체 공간의 크기는 증가하지만, 이때 잉크 색소 분자의 크기 자체가 커지는 것이 아니라 색소 분자 간의 거리가 증가하면서 색소분자가 존재하는 공간의 크기가 커지는 것이다. (이러한 현상은 기체의 확산에서도 동일하다)

이는 색소 분자가 존재할 수 있는 공간의 크기가 커질수록 그 공간에 색소 분자가 배열할 수 있는 방법의 가지 수(Ω)가 증가되게 되므로 계(system) 전체의 엔트로피(S=k*ln(Ω))가 증가하게 되는데, 우리가 사는 이 세상은 바로 엔트로피를 최대화하는 방향으로 자발적으로 진화해 나간다는 열역학적 원리에 기인한다.

동일한 물리적 법칙이 적용되어야 하는 우리가 살고 있는 이 우주에도 이러한 섭리가 작동되어야 하고, 그렇다면 별들 간의 거리 증가에 따른 우주 팽창도 결국에는 우주 공간상에 별들의 배열 가지 수(즉 엔트로피) 증가를 위한 과정으로 보아야 할 것 아닌가? 단, 확산에서는 색소 분자가 이동해 분포하는 공간의 크기가 커지는 것 이지만 우주 팽창에서는 이와 달리 공간 자체가 팽창하는 것이 다를 뿐이다. 물론 이러한 설명은 왜 멀리 있을수록 더 빠르게 팽창하는지는 아직 설명하지 못하고 있지만...

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 16 | 재료신공정 실험실 특허발명 발명자 지분 계산표 | JooHwan | 2025.11.30 | 12 |

| 15 | 발명자의 요건 | JooHwan | 2025.11.23 | 11 |

| 14 | 광속 불변성과 E=mc2: Why light speed is constant And E=mc2 | JooHwan | 2025.08.08 | 149 |

| 13 | 파동의 양자화: Why Quantum Number Appears? | JooHwan | 2025.08.04 | 371 |

| 12 |

파동함수와 복소수: Why Wave Function is Complex Number

| JooHwan | 2025.08.02 | 128 |

| 11 |

파동함수와 복소수: Wave Function & Complex Number

| JooHwan | 2025.08.02 | 132 |

| 10 | 파동방정식: Derivation of Schrodinger Equation | JooHwan | 2025.07.27 | 1453 |

| 9 | 물질 상태와 불확정성 원리: State of Matters & Uncertainty Principle | JooHwan | 2025.07.26 | 233 |

| 8 | What Are Space and Existence? | JooHwan | 2025.07.06 | 143 |

| 7 | 공간(space) 그리고 존재(existence)란 무엇인가? | JooHwan | 2025.07.02 | 151 |

| 6 |

"How Big is Our World?“

| JooHwan | 2025.06.26 | 170 |

| 5 | "Is the World We Live In Three-Dimensional?" | JooHwan | 2025.06.26 | 181 |

| » |

이 세상의 크기는 얼마일까?

| JooHwan | 2025.06.26 | 304 |

| 3 | 우리가 살고 있는 세계는 3차원 일까? | JooHwan | 2025.06.24 | 175 |

| 2 |

청주한씨 시정공 종중 규약

| JooHwan | 2023.03.12 | 293 |

| 1 |

청주한씨 월포공 종중 대문계 규약

| JooHwan | 2023.03.12 | 260 |